La membrane cellulaire

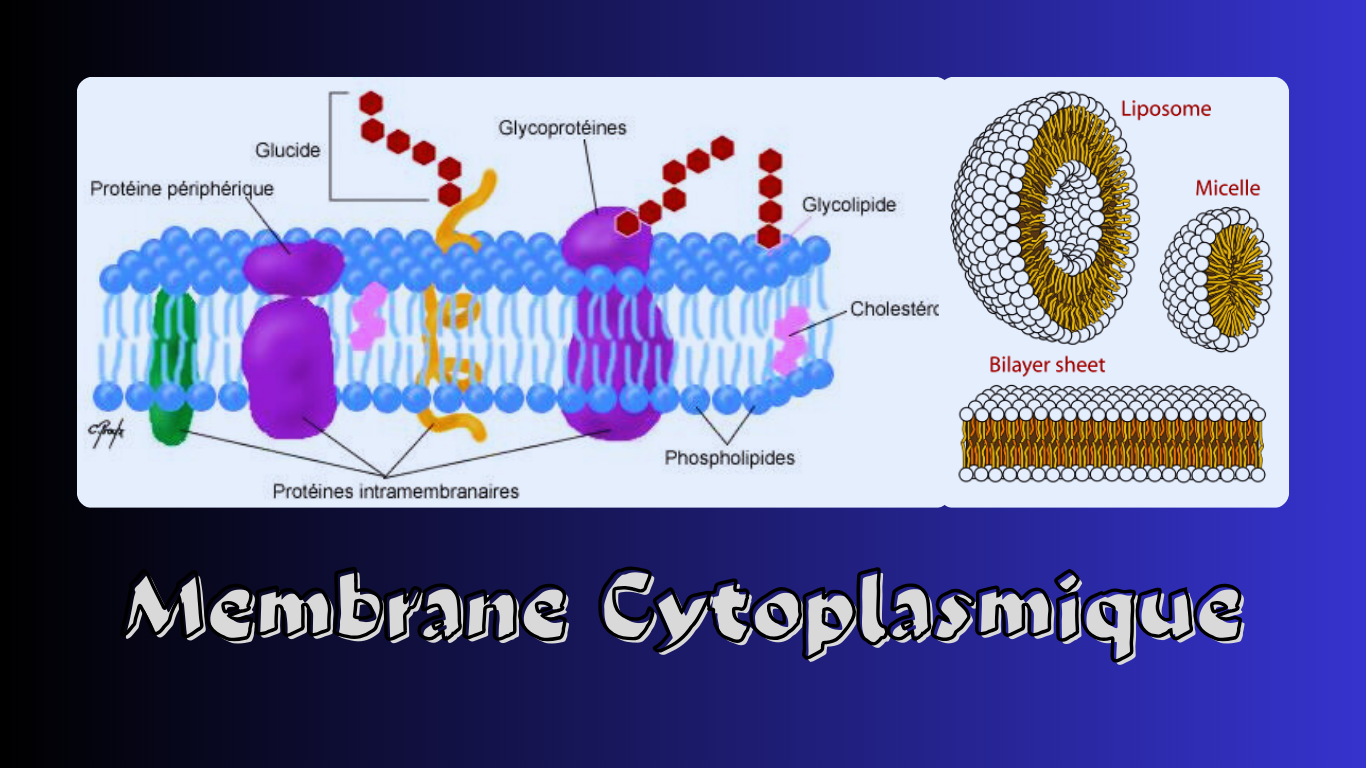

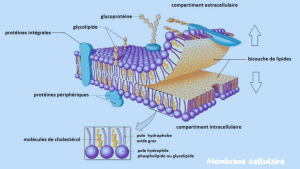

La Membrane cellulaire est une enveloppe nucléaire biologique, composée d’une Bicouche lipidique, Cette membrane délimite l’espace intra-cellulaire contenant des organites avec le noyau au centre, et le milieu extra-cellulaire. Dans cette bicouche s’insèrent de manière asymétrique et inhomogène d’autres structures les caractérisant. La membrane plasmique définit les bords de la cellule, elle permet également à la cellule d’interagir avec son environnement de manière contrôlée. Les cellules doivent échanger, de façon à rejeter, exporter et importer de différentes substances en quantités spécifiques. De plus, elles doivent être en mesure de communiquer avec d’autres cellules, de s’identifier et de partager des informations.

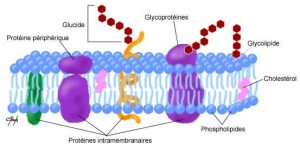

Pour remplir ces rôles, la membrane plasmique a besoin de lipides qui créent une barrière semi-perméable entre la cellule et son environnement. Des besoins important en protéines spécifiques impliquées dans le transport transmembranaire et la communication cellulaire. Elle a besoin également de glucides, qui ornent à la fois les protéines et les lipides et aident les cellules à se reconnaître mutuellement. La membrane délimitant la cellule est appelée membrane plasmique, les membranes séparent les organites, dite membrane nucléaire et la membrane mitochondriale, etc.).

Composition des membranes

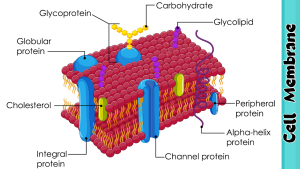

Les principaux composants de la membrane plasmique sont les lipides, les protéines et les glucides, leurs proportions restent variables dans la membrane plasmique selon le type de cellule. Les lipides se distinguent par leur diversité et sont de deux types, tel que, les phospholipides et le cholestérol. Les phospholipides sont des molécules constituées de glycérol, de deux acides gras et un groupement phosphate. Le cholestérol, un autre lipide composé de quatre cycles de carbone situé le long des phospholipides au cœur de la membrane représentant environ 40 %. Les protéines occupent environ 52 % de la composition en masse membranaire. Les glucides 8 %, ils sont présents uniquement sur la surface extérieure de la membrane plasmique, attachés aux lipides et aux protéines sous forme de glycolipides et glycoprotéines. Le taux des lipides et les protéines se varient selon le type de cellule dans l’organisme, comme la myéline qui est la membrane des cellules entre les axones des nerfs périphériques. Elle compte environ 76% de lipide et 18% de protéines. La membrane interne mitochondriale contient 76 % de protéines et seulement 24 % de lipides. La membrane plasmique des globules rouges humains est constituée de 30 % de lipides.

Diversités du système membranaire

Le microscopie électronique a permis de mettre en évidence une tri-lamination de la membrane en feuillet clair de 3 nm, environ 2 fois la longueur d’une chaîne d’acide gras, entouré par 2 feuillets sombres de 2,5 nm chacun, l’épaisseur totale est d’environ 8 nm. Cette observation a permis de caractériser la structure de la bicouche phospholipidique de la membrane plasmique. En matière de poids sec s’a représente 40% de lipides, 52% de protéines et 8% de glucides. En prenant en compte la différence de poids existant entre ces classes de molécules, on compte 50 molécules de lipides par molécule de protéine.

Les lipides membranaires

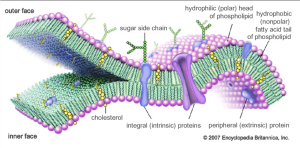

Au sein de la membrane, les lipides sont présents sous différentes formes et parmi elles on compte les phospholipides, les glycolipides et le cholestérol. Les phospholipides présentent tous une tête hydrophile marqué par un groupement phosphate et une queue hydrophobe composé d’acide gras relié au glycérol. Les glycérophospholipides correspondent à l’association de glycérol, de deux acides gras, d’un acide phosphorique et d’alcools ou d’acides aminés. Les alcools ou les acides aminés donnent l’identité et la caractéristique du glycérophospholipides. Parmi les acides aminés on trouve la sérine et parmi les alcools on trouve l’inositol, l’éthanolamine et la choline, tel que, le phosphatidyl-sérine, le phosphatidyl-inositol, la phosphatidyl-éthanolamine et la phosphatidyl-choline. Les sphingophospholipides correspondent à l’association de sphingosine, d’acide gras, d’acide phosphorique et d’alcool ou d’acides aminés, pour former la sphingomyéline par association de la choline, pour les cellules nerveuses.

Les Glycolipides

Les glycolipides sont de deux types, on trouve les glycéroglycolipides et les sphingoglycolipides. Il est intéressant de préciser que les glycolipides des membranes des érythrocytes à la surface des globules-rouges définissent le groupe sanguin de l’individu. Le cholestérol est uniquement présent dans les membranes des cellules animales, en effet, il est absent des cellules végétales et des bactéries. Le cholestérol est composé d’un noyau stéroïde hydrophobe, d’une queue hydrophobe et d’une fonction alcool hydrophile. La molécule est donc amphiphile qui s’adapte aux différents milieu, représente environ un quart des lipides membranaires et influençant la fluidité membranaire.

Les protéines membranaires

Les protéines membranaires ont des rôles bien spécifiques au sein de la double couche phospholipidique. Ces molécules sont impliquées dans plusieurs actions et notamment récepteurs, transporteurs, adhérence cellulaire, catalyse enzymatique, messagers intracellulaires, ils sont ancrés de différentes manières dans la membrane. Les protéines extrinsèques sont localisées en dehors de la bicouche phospholipidique et sont ainsi soit entièrement intracellulaire, soit entièrement extracellulaire. Elles interagissent avec la membrane, par des liaisons électrostatiques de types liaisons hydrogènes et liaisons de Van der Waals, au niveau de domaines caractéristiques de protéines transmembranaires ou de lipides. Ces interactions étant faibles, elles sont rompues facilement par des variations de forces ioniques et de pH.

Les protéines ancrées dans des acides gras

Les protéines périphériques ancrées dans les lipides sont de deux types, ceux ancrées sur les glyco-phosphatidyl-inositol (GPI) correspondant à l’association du phospho-éthanol-amine sur le sucre, eux-mêmes ancrés sur un phosphatidyl-inositol. Ces protéines sont présentes sur la face extracellulaire. Mais, ceux ancrées à la membrane par l’intermédiaire d’acide gras acide palmitique et acide myristique, ces protéines sont présentes sur la face intracellulaire de la membrane.

Les protéines transmembranaires

Les protéines transmembranaires traversent les deux feuillets. Ces protéines sont liées de manière stable avec l’environnement hydrophobe de la face interne de la membrane, par les acides aminés apolaires de leurs hélices alpha. Elles ne peuvent ainsi être séparées de la double couche phospholipidique que par l’action de détergents.

Les glucides membranaires

La grande majorité des glucides membranaires sont sous forme de glycoprotéines et une petite partie sous forme de glycolipides. Au niveau de la membrane, les glucides n’existent pas à l’état libre, ils sont liés à des protéines, par des liaisons N-glycosidiques le plus souvent et par des liaisons O-glycosidiques, sous forme de petites glycoprotéines ou de protéoglycanes. Les glycoprotéines contiennent des polysaccharides courts, souvent ramifiés et n’excédant pas 50% du poids moléculaire de la glycoprotéine. Le sucre terminal est souvent de l’acide sialique chargé négativement. Les protéoglycanes sont également des glycoprotéines, mais qui contiennent des polysaccharides à chaîne longue composée d’unités disaccharidiques répétées à l’infini, représentant jusqu’à 90% du poids moléculaire globale. Souvent un des deux sucres de l’unité est aminé, on parle alors de glyco-amino-glycane ou (GAG) dont le plus simple est l’acide hyaluronique. Pour information, les protéoglycanes sécrétoires composent la matrice extracellulaire au niveau du tissu conjonctif, du cartilage par exemple et sont différents des protéoglycanes cellulaire.

Propriétés des membranes

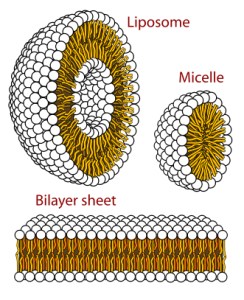

Les phospholipides, dus à leurs propriétés physico-chimiques, s’assemblent de manière automatique de différentes sortes de structures suivant l’environnement où ils se trouvent. Les monocouches sont des couches mono-moléculaires dont les têtes hydrophiles sont dirigées vers le milieu aqueux et les queues hydrophobes vers le milieu lipidiques. Les micelles sont des formations sous la forme de gouttelettes rondes, où dans un milieu aqueux les têtes hydrophiles sont dirigées vers l’extérieur de la sphère et les queues hydrophobes sont dirigées vers l’intérieur, dans ce milieu lipidique la conformation est inverse. Les bicouches phospholipidiques permettent la formation de vésicules sphériques appelées liposomes. Les bicouches phospholipides rentrent dans la formation des bicouches membranaires. Pour info, les liposomes sont actuellement utilisés en thérapeutique, certains produits pharmaceutique encapsulant des substances médicamenteuses afin d’assurer une meilleure absorption intestinale.

Asymétrie membranaire

Toutes les membranes biologiques sont constituées de feuillets dont les compositions lipidiques sont différentes, sauf le cholestérol qui se trouve en quantité équivalente dans l’un ou l’autre des feuillets, pouvant basculer facilement d’un coté à l’autre. Le feuillet interne est caractérisé par les phosphatidyl-sérine à caractères amphotère et les phosphatidyl-éthanol-amine, le feuillet externe caractérisé par la sphingomyéline et la phosphatidyl-choline. L’asymétrie des lipides entraîne ainsi une asymétrie de la charge globale de chaque feuillet. L’asymétrie des protéines dans la double couche phospholipidique participent à caractériser les propriétés de la membrane, que cela soit du côté intracellulaire ou extracellulaire. La plus grande asymétrie est celle présente au niveau des glucides, en effet tous les motifs glucidiques sont localisés sur le feuillet externe de la membrane plasmique. Pour les organites intracellulaires les sucres sont dirigés vers la lumière de l’organite au niveau du feuillet externe de la membrane plasmique pour former ce que l’on appelle le glycocalix.

Fluidité membranaire

La mobilité des lipides est nécessaire pour l’activité cellulaire. Ils peuvent se mouvoir de différentes manières au sein de la membrane, tel que, la rotation, la diffusion latéral et flip flop, c,a,d, passage d’un feuillet à l’autre. Certaines protéines vont être bloquées par des structures intracellulaires ou extracellulaires par des interactions protéines-protéines ou interactions avec le cytosquelette. La fluidité membranaire intervient dans différentes fonctions cellulaires, comme l’absorption, la sécrétion, la protection, l’adhérence, la communication et l’interaction avec la matrice. La fluidité est influencée par différents facteurs, les facteurs externes comme la température et la composition en acides-gras, plus les chaînes carbonées des acides-gras sont courtes et insaturées plus la membrane est fluide. La proportion de cholestérol renforce la solidité et rigidité membranaire et correspond jusqu’à 50% des lipides totaux de la membrane. Le nombre important en protéines diminuent la fluidité membranaire.

Différenciation de la membrane plasmique

On distingue 3 principaux types de différenciation de la membrane plasmique, qui touche des pôles différents de la cellule concernée. La bordure en brosse est un rassemblement de microvillosités qui touche la membrane plasmique du pôle apical des cellules, permettant une augmentation de la surface d’échanges des cellules épithéliales dans les entérocytes et les tubules rénaux par exemple. Les microvillosités sont constituées de faisceaux de microfilaments d’actines, parallèlement par rapport à l’axe de la microvillosité. A leur base on trouve des filaments intermédiaires qui s’orientent de manière perpendiculaire par rapport aux microvillosités. Les faisceaux sont fixés à la membrane à l’aide de protéines contractiles les myosines-1, latéralement et les myosines-5, à la pointe de la microvillosité. Les microvillosités isolées peuvent être distantes les unes des autres. Ces dernières sont notamment visibles au niveau des polynucléaires comme les globules-blanc ou les leucocytes lors de la diapédèse.

Les intra-digitations

Les intra-digitations correspondent à des replis de la membrane plasmique au niveau du pôle basal des cellules épithéliales, le plus souvent au niveau de cellules qui sont sujettes à des échangent d’eau et de minéraux de manière bidirectionnelle avec la matrice extracellulaire.