Le glycogène

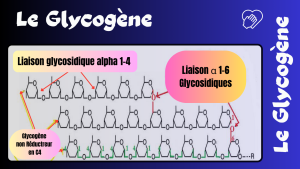

Le glycogène est une macromolécule de la famille des glucides constituée de nombreuses unités de glucose liés les uns aux autres par glycogénogenèse, assuré par la glycogénine qui est une enzyme de type glycosyltransférase catalysant la polymérisation de résidus de glucose nécessaire à la formation de glycogène. Cette chaîne composé uniquement de molécules d’hydrate de carbone lié en α (1-4) et est branché en α (1-6), tous les huit ou douze résidus. Il s’agit d’un homopolymère, puisque la chaîne n’est composée que d’un seul motif d’ose, qui est le glucose. Un homopolymère est un polymère issu d’une seule espèce implicite ou hypothétique de monomère.

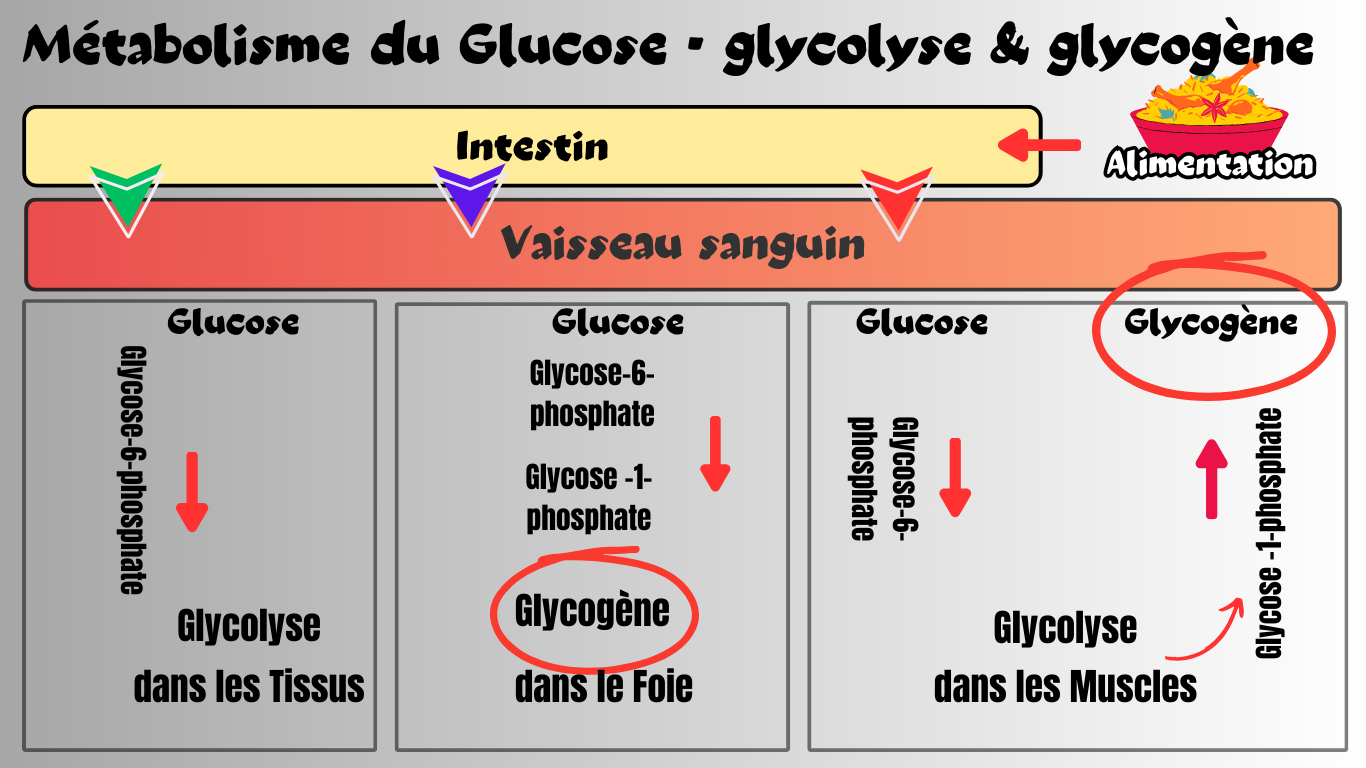

La glycogénogenèse

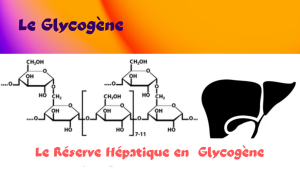

La glycogénogenèse est la voie métabolique qui permet la synthèse de glycogène à partir du glucose venant de l‘alimentation contenant des glucides. Le principal aliment apportant du glucose à l’Homme et animal est l’amidon. Les végétaux ayant la faculté de synthétiser le glucose à partir du gaz du dioxyde de carbone par photosynthèse. Le glycogène est une mise en réserve stockée dans le foie et les muscles pour compenser une période de jeûne ou suivant les besoins énergétiques des cellules du corps. Le glucagon est une hormone hyperglycémiante, dégradant le glycogène hépatique en glucose sous l’action de glycogénolyse. Chez l’animal et l’homme, le glucose est utilisé par les muscles pour la synthèse d’énergie sous forme d’ATP dite, Adénosine triphosphate. Pour une quantité importante en matière d’ATP, l’organisme doit avoir des grandes réserves de glucose.

Découverte du Glycogène

Le glycogène fût découvert par le Physiologiste Français Claude Bernard au 19ème siècle. Il a pu isoler cette macromolécule dans le foie et les muscles, il à démontrer comment le foie et les muscles se servent du glucose et du glycogène. Chaque molécule de D-glucose peut être libérée rapidement pour fournir de l’énergie. Le substrat sera alors métabolisé en pyruvate avant de rejoindre le cycle de Krebs pour produire de l’ATP, puis des ions hydrogène et des électrons pour fournir de l’énergie aux cellules musculaires.

Claude Bernard et la réaction histochimique du glycogène en 1856. Trois facteurs ont rendu possible la découverte de la glycogenèse animale par Claude Bernard : l’utilisation de méthodes chimiques, la vivisection et la notion de transformation que les tissus font subir aux substances introduites dans l’organisme. Les méthodes chimiques utilisées on été le réactif de Barreswil, l’isolement et l’hydrolyse du glycogène et les réactions de fermentation des sucres. La notion de transformations subies par les substances introduites dans l’organisme découlait de ses travaux sur la digestion. Il avait observé que certaines substances injectées dans le sang étaient éliminées sans changement, tel que, le sucre de canne, alors que d’autres étaient retenues dans l’organisme, comme le sucre de raisin. Les chimistes avaient d’autre part constaté auparavant, que l’excrétion de certaines substances, comme l’urée et l’acide urique était le résultat de l’activité de l’organisme.

snail info

Le glucose est un aliment énergétique essentiel, surtout pour les cellules nerveuses, sanguines, ainsi que pour les muscles en contraction rapide. Sa dégradation métabolique fournit aux cellules une énergie utilisable sous forme d’ATP. Dans le cytoplasme, la glycolyse anaérobie d’une molécule de glucose fournissant 2 ATP en énergie, par contre la glycolyse aérobie fournie 38 ATP dans la mitochondrie via le cycle krebs.

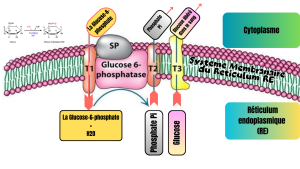

La Glucose-6-phosphatase ou G6Pase

La Glucose-6-phosphatase (GP6ase) est une une enzyme impliqué dans l’apport de glucose en cas de jeûne. Le complexe G6Pase est le plus abondant dans les tissus du foie, mais également au niveau du tissu rénal et intestinal. Elle constitue un complexe fortement impliqué dans la régulation homéostatique de la glycémie. Cette enzyme est constituée de 357 acides aminés et est ancrée au réticulum endoplasmique (RE) par des hélices transmembranaires. Son extrémité N-terminale et son site actif se trouvent du côté du lumen du réticulum endoplasmique et son extrémité C-terminale se projette dans le cytoplasme. Le transfert du glucose-6-phosphate (GP6) est effectué du cytoplasme vers le réticulum par la protéine de transport (T1). Le réticulum endoplasmique (RE) contenant des structures permettant la sortie du groupe phosphate par le transporteur (T2) et le glucose par le transporteur (T3) vers la circulation sanguine.

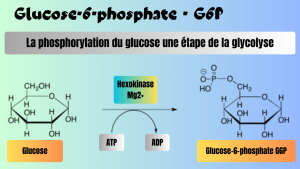

Synthèse du glucose-6-phosphate

Pour la formation du glycogène, le glucose est préalablement phosphorylé par ajout d’un phosphate au niveau du carbone-6, pour faciliter son métabolisme et ses transformations. La réaction de phosphorylation nécessite du magnésium Mg2+ comme cofacteur et une enzyme kinase pour chaque molécule de glucose. Le glucose 6-phosphate ne peut traverser du cytoplasme par manque de protéine de transport pour cette molécule, dans ce cas il sera dégrader en phosphate Pi et en glucose pour rejoindre la circulation sanguine. Si le glucose-6-phosphate et l’ATP sont abondants, le glucose-6-phosphate est mis en réserve sous forme de glycogène par la glycogénogenèse. Avant d’intégrer les réserves en glycogène, une enzyme isomérase intervient sur le glucose-6-phosphate est le converti en glucose-1-phosphate. Sous l’action de la glycogène synthase appelé aussi glycosyltransférase, le glucose ainsi obtenu est ajouté à la chaine pour les réserves hépatiques en glycogène.

La néoglucogénèse

La néoglucogenèse appelée aussi gluconéogenèse est la synthèse du glucose à partir des composés non glucidiques, tels que, le pyruvate, le lactate, le glycérol et les acides aminés. Elle se produit principalement dans le foie, mais aussi dans les reins. Ses réactions biochimiques sont naturellement produites dans le corps du vivant, tel que, les animaux, les végétaux, les et les micro-organismes.

Autres réserves énergétique

Dans les cas où les réserves hépatiques en glycogène sont insuffisantes, d’autres voies métabolique du glucose très riches en énergie stockés dans les tissus adipeux sous forme de triglycérides ou de glycérol.