L’inflammation

L’inflammation est un phénomène immunologique d’importance vitale. Il s’agit souvent de la première ligne de défense de l’organisme contre une agression externe ou un stimulus d’origine interne. Elle est définie comme une réponse protectrice localisée d’un tissu vascularisé à une lésion de type mécanique tel que les traumatismes, les point de sutures, les corps étrangers et les altérations du cartilage. L’inflammation pourrait être d’origine biologique, infectieuse ou immunitaire suite à une agression. altérant le fonctionnement du corps. Elle se caractérise par la rougeur, l’œdème des tissus, la sensation de chaleur avec augmentation du flot sanguin et de douleur. L’inflammation liée à des médiateurs chimiques et à la compression des terminaisons nerveuses.

Résolution de l’inflammation. Il est assez rare en pathobiologie de découvrir des phénomènes nouveaux ayant une importance clinique et thérapeutique importante. Des efforts importants ont été déployés pour comprendre quels sont les mécanismes moléculaires de l’inflammation et comment lutter contre. En effet, une inflammation de longue durée, ou trop intense pourrait avoir des effets délétères sur l’organe où elle siège et entrave potentiellement sa fonction. Actuellement la phase d’initiation de l’inflammation est bien comprise. En revanche, la phase tardive de l’inflammation demeure mal définie. Les travaux d’une équipe de l’Ecole de Médecine de Harvard sous la direction du professeur Charles Serhan ont permis de comprendre ces dernières années cette phase appelée résolution ou catabase caractérisée par le retour à l’homéostase du tissu enflammé.

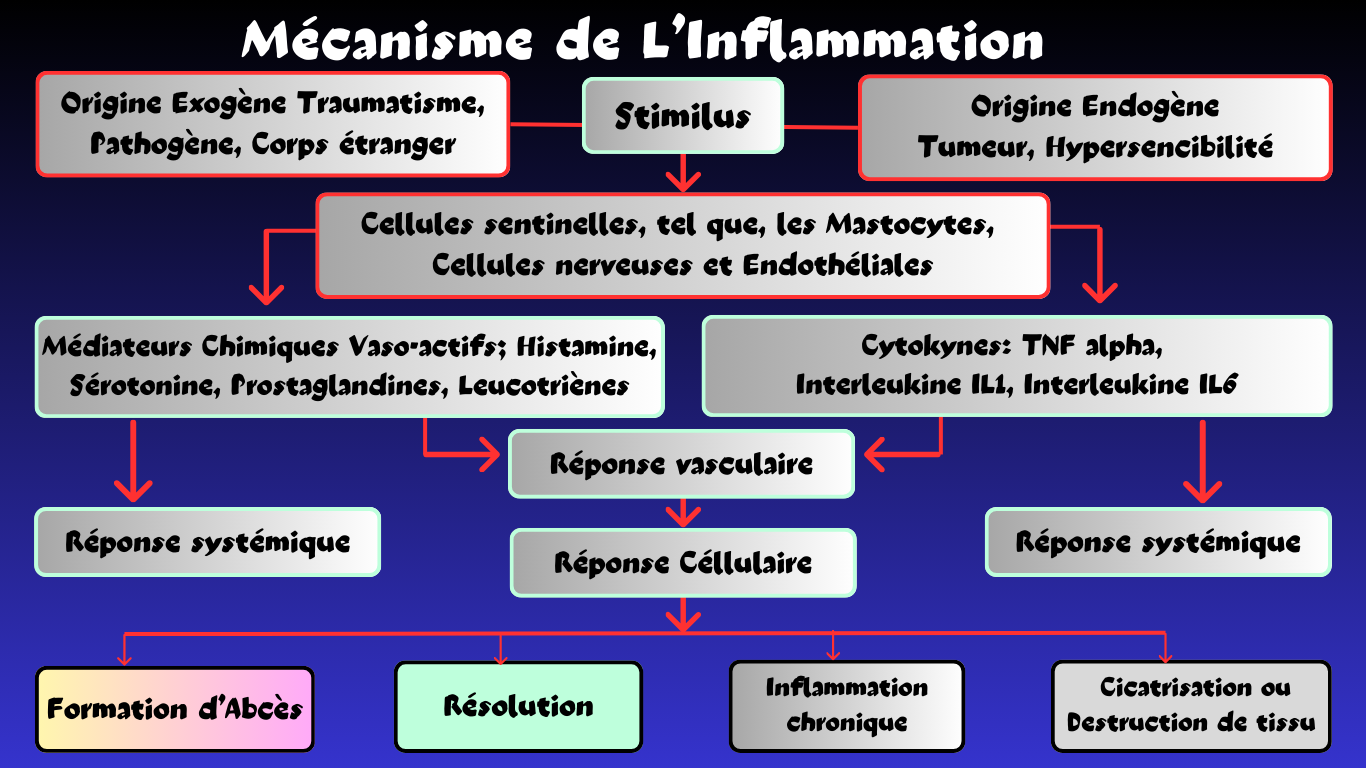

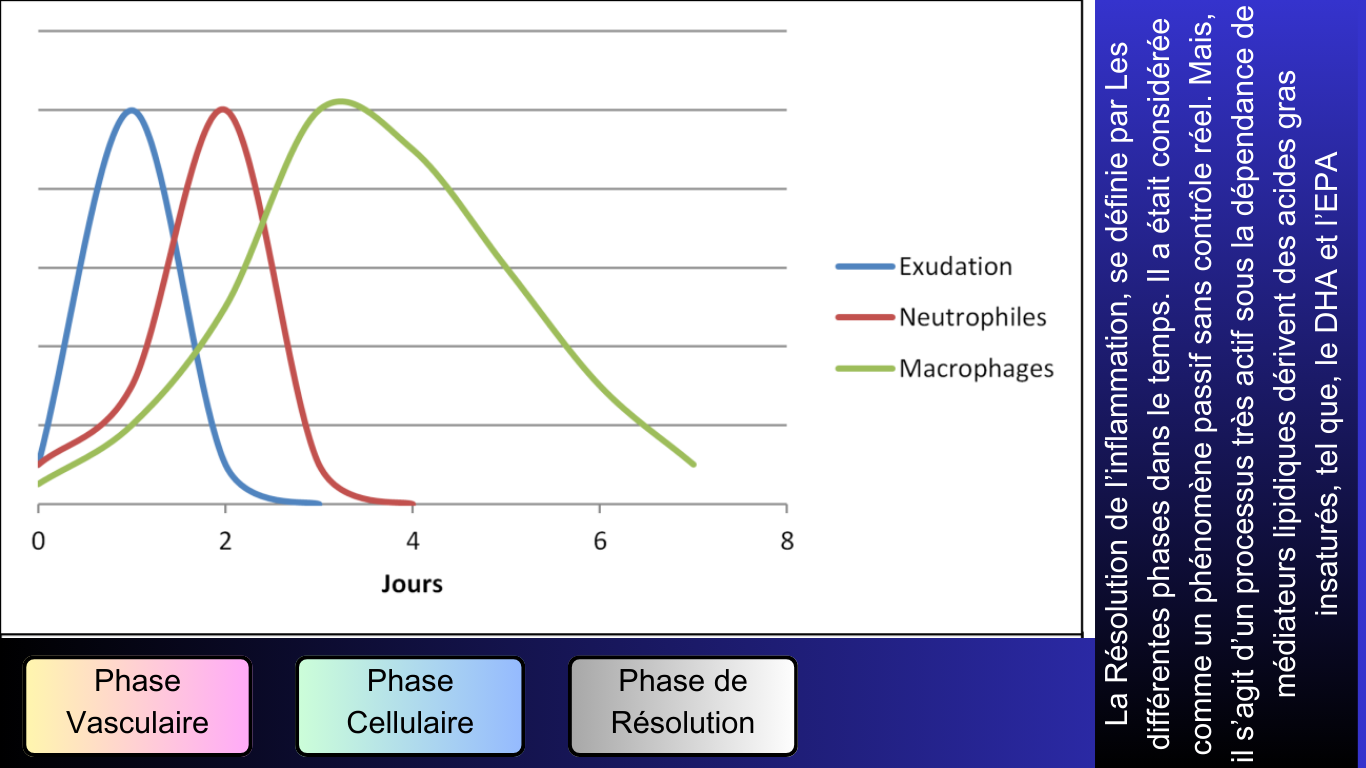

L’inflammation démarre toujours par un stimulus endogène ou exogène, qui agit au niveau de cellules sentinelles du système immunitaires et notamment les mastocytes, les macrophages et les cellules dendritiques ou endothéliales dans les parois des capillaires, pour stimuler la production de médiateurs chimiques, qui joue un rôle capital dans le déroulement de l’inflammation. Ces médiateurs peuvent être des cytokines comme le TNF alpha ou les interleukines 1 et 6 ou de médiateurs vaso-actifs comme l’histamine, libérée rapidement par dégranulation des mastocytes, ou des dérivés d’acide gras insaturé oméga-6 de l’acide arachidonique, tel que, les prostaglandines et les leukotriènes. Sous l’influence de ces médiateurs, une réponse vasculaire locale se met en place rapidement avec une augmentation du flot sanguin suivie d’une dilatation et d’une augmentation de la perméabilité des capillaires, résultant en une exsudation de plasma et de protéines, tel que, les enzymes et les compléments dans les tissus environnants. La réponse cellulaire qui suit, commence par une augmentation rapide des neutrophiles à l’intérieur des capillaires, suivi de leurs migrations dans les tissus environnants par diapédèse à travers la paroi des vaisseaux.

Réaction inflammatoire & Réponse immunitaire

Le rôle des neutrophiles est de détruire la cause de l’inflammation par phagocytose. Mais les neutrophiles sont souvent hyperactivés et relâchent dans les tissus des enzymes lytiques et des radicaux oxygénés qui contribuent à la pathologie inflammatoire. Par définition, le macrophage est un type de phagocyte appartenant au globules blanc, qui tue les micro-organismes, absorbe les substances étrangères, supprimants ainsi les cellules vieilles endommagées et contribue à la stimulation et au recrutement des cellules jeunes pour le système immunitaire.

L’inflammation devient réel à partir de la formation d’abcès en cas d’infection. Le passage à un état chronique, une cicatrisation avec formation de tissu fibreux suite à une destruction de tissu et le retour à la normale ou résolution de l’inflammation. Pour un retour à l’homéostasie, il faut qu’un certain nombre de conditions soient remplies: Destruction de la cause de l’inflammation; Neutralisation et destruction des médiateurs chimiques; Retour au flot sanguin et à la perméabilité capillaire normale; Cessation de la migration des leukocytes; Apoptose, mort cellulaire des neutrophiles et leur phagocytose par les macrophages; Disposition de l’exudat, de la fibrine par phagocytose par les macrophages et drainage par le système lymphatique; Régénération des tissus. L’ensemble des processus qui permettent de remplir ces conditions constituent la résolution de l’inflammation.

Les différentes phases de l’inflammation dans le temps. Pendant longtemps, la fin de l’inflammation était considérée comme un phénomène passif sans contrôle réel, mais au contraire, maintenant la recherche scientifique a mis en lumière la découverte et qu’il s’agit d’un processus très actif sous la dépendance de médiateurs lipidiques dérives des acides gras insaturés.

Les médiateurs de la résolution

a. Rôle, Les prostaglandines et les leukotriènes sont dérivés de l’acide arachidonique et donc des acides gras insaturés oméga-6, dans l’initiation de l’inflammation est bien connu, de même que l’utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et des corticostéroïdes pour bloquer leur formation. Mais la présence de certaines prostaglandines PGE2 et PGD2 est en fait paradoxalement nécessaire pour l’initiation de la résolution de l’inflammation. La nouvelle famille de médiateurs lipidiques identifiés récemment dans la phase de résolution est composée des lipoxines, résolvines de séries E ou D, protectines et marésines. Leur rôle est maintenant établi. (Serhan 2008):

- Arrêt de la migration des neutrophiles.

- Retour de la perméabilité des capillaires à la normale.

- Stimulation du recrutement des macrophages.

- Stimulation de la phagocytose des neutrophiles par les macrophages.

- Inhibition le TNF-alpha et l’interleukine, l’IL.

- Facilitation de l’élimination des chémokines.

- Blocage des signaux impliqués dans la douleur.

- Freinage de la formation de tissus fibreux.

- Inhibition de la formation d’anion superoxide.

- Ce rôle a été confirmé en clinique humaine dans de nombreux modèles animaux de colite, péritonite, néphrite, dermatite, asthme, ischémie, rétinopathie, gingivite, pleurite, œdème et choc endotoxinique.

b. Origine, A l’exception des lipoxines dérivées de l’acide arachidonique, les médiateurs de la résolution de l’inflammation sont synthétisés à partir des acides gras polyinsaturés oméga 3. L’acide eicosapentaénoïque (EPA, C20 : 5) et l’acide docosahexaénoïque (DHA, C22 : 6) (tous deux des acides gras polyinsaturés oméga-3 libérés des membranes cellulaires par la phospholipase A2 ) sont convertis notamment suite à un processus enzymatique impliquant les cyclo oxygénases (COX) et lipoxigénases (LOX) en médiateurs appelés résolvines (E, D), protectines ou marésines. L’inflammation est un phénomène dynamique avec un changement de classe des oméga 6 au oméga 3 lors de la résolution.

c. En résumé, Le schéma classique de l’inflammation devient donc un peu plus compliqué. Récapitulatifs des médiateurs de l’inflammation et de leurs précurseurs. Ce sont les même enzymes phospholipase A2, cyclooxygénases et lipoxygénases, qui participent à la transformation des acides gras polyinsaturés en médiateurs pro-inflammatoires ou pro-résolution. Il y aura donc une compétition entre les différents systèmes pour l’utilisation de ces enzymes présentes en quantité limité. De plus l’utilisation d’anti-inflammatoires stéroïdiens ou non stéroïdiens limite le déroulement de la résolution d’une part, en éliminant les PGE2 et PGD2 et d’autre part, en inhibant les enzymes responsables de la formation des médiateurs. L’EPA donne naissance à des résolvines pro-résolution, mais aussi à des prostaglandines de série 3 et des leukotriènes de série 5 partiellement inflammatoires bien que moins actives que les séries 2 et 4 respectivement. Le DHA cependant ne donne naissance qu’à des médiateurs pro-résolution avec aucun rôle inflammatoire.

Gestion de l’inflammation

Pour gérer l’inflammation et donc éviter la chronicité ou l’apparition de lésions, il faut respecter 3 règles principales: Eliminer la cause de l’inflammation. Le traitement peut être varié et doit être adapté à la cause: traitement anti-infectieux pour une infection bactérienne, utilisation d’un agent protégeant le cartilage ostéoarticulaire dérivé de chondroprotecteur, comme le glucosamine, la sulfate de chondroitine, l’acide hyaluronique, pour un problème articulaire chronique, ou retrait d’un point de suture ou problème mécanique.

Utiliser les anti-inflammatoires mais avec précaution, Les anti-inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens ont toujours un rôle extrêmement important dans l’arsenal thérapeutique. En raison de leur toxicité à long terme bien décrite et de leur potentiel à prévenir la résolution, il faut essayer de diminuer la durée de traitement et la dose. Noter également que l’aspirine favorise la résolution en présence de Cox-2. Mais cette molécule a beaucoup d’effet indésirable chez l’animal. L’utilisation en phytothérapie de plantes comme la Reine des prés qui contient des salicosides transformés en acide salicylique et non pas acetylsalicylique, après absorption pourrait constituer une alternative intéressante pour avoir les effets bénéfiques sans les effets secondaires.

Promouvoir la résolution de l’inflammation, Pour le moment le seul moyen par lesquels les taux de résolvines, protectines et marésines pourraient être augmentés au site inflammatoire est l’administration de leurs précurseurs. Les acides gras polyinsaturés oméga-3 DHA et EPA ( Kasuga et al 2008. L’utilisation de DHA et de EPA devra se faire en quantité suffisante dès le début de l’inflammation 15 mg/kg de DHA par jour) et prolonger quelques jours après disparition des signes cliniques. La synergie avec d’autres traitements est réelle. De nombreuses études chez l’homme ont permis de montrer que la dose d’anti-inflammatoires traditionnels peut être réduite de 33% en temps et en quantité avec l’utilisation de DHA et d’EPA par voie orale (Galarraga et al 2008, Goldberg and Katz 2007, Proudman et al 2008 ).

Les acides gras polyinsaturés ont aussi une activité anti-inflammatoire directe: antagonisme avec le métabolisme de l’acide arachidonique (compétition enzymatique,…); inhibition de la production de cytokines: TNF-α, IL-1β, IL-6; modifications des propriétés des membranes cellulaires; régulation du facteur de transcription NF-kB impliqué dans la réponse immunitaire; rôle antidouleur ( Calder, 2006). Chez le chien, l’utilisation d’oméga-3 DHA et EPA s’est révélée bénéfique sur des chiens avec inflammation des articulations (Hansen et al 2008) ou de la peau avec dans ce cas, réduction de la quantité de stéroïdes employés (Saevik et al 2004) sans pouvoir préciser si l’effet est dû à l’activité directe, la promotion de la résolution ou les deux.

Les acides gras insaturés oméga-3

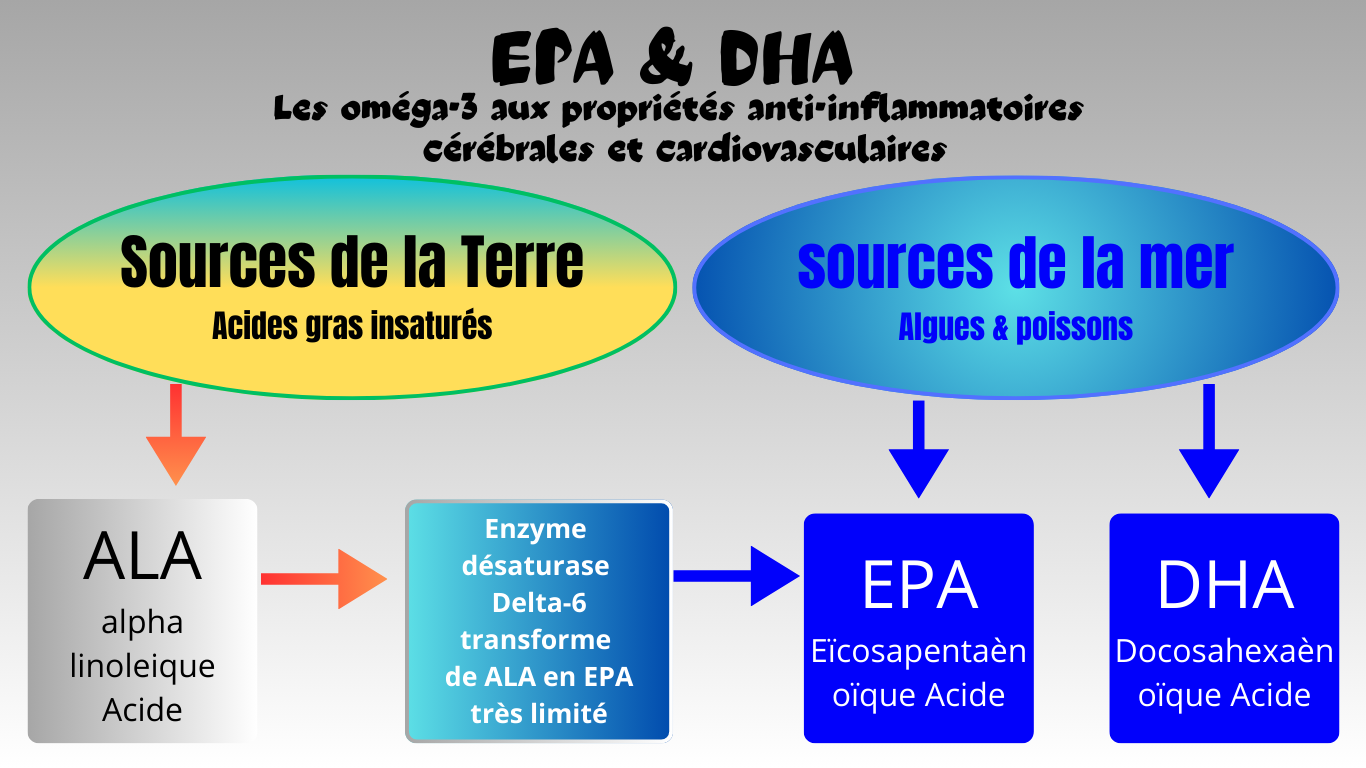

Les principaux acides gras polyinsaturés sont l’acide alpha linolénique (ALA), et le DHA et l’EPA. L’ acide alpha linolénique est un acide gras essentiel, car les mammifères ne peuvent pas le synthétiser. On le trouve dans les huiles de colza, de noix, dans la graine de lin et le soja, l’origine étant des plantes terrestres et marine issue des algues et les poissons. L’ALA peut être converti en EPA et DHA par les mammifères mais la quantité de ALA effectivement transformé en EPA et DHA est très faible (0.2 et 0.05 respectivement chez l’homme)

Le DHA et l’EPA ne sont pas en théorie des acides gras essentiels car les animaux savent les synthétiser. Néanmoins en raison du faible rendement de transformation la seule façon de fournir ces acides gras aux animaux, et donc la possibilité de synthétiser les médiateurs de la résolution, est de les fournir directement sous la forme de compléments alimentaires. Le DHA et l’EPA se trouvent dans les poissons des mers froides (saumon, hareng, thon maquereau), les mammifères marins, les fruits de mer et certaines algues composant le phytoplancton. En fait seul le milieu marin peut fournir les apports en DHA et en EPA. L’EPA peut se transformer en DHA mais la transformation n’est pas optimale chez les carnivores. Les algues permettent d’obtenir des taux en DHA très élevés.

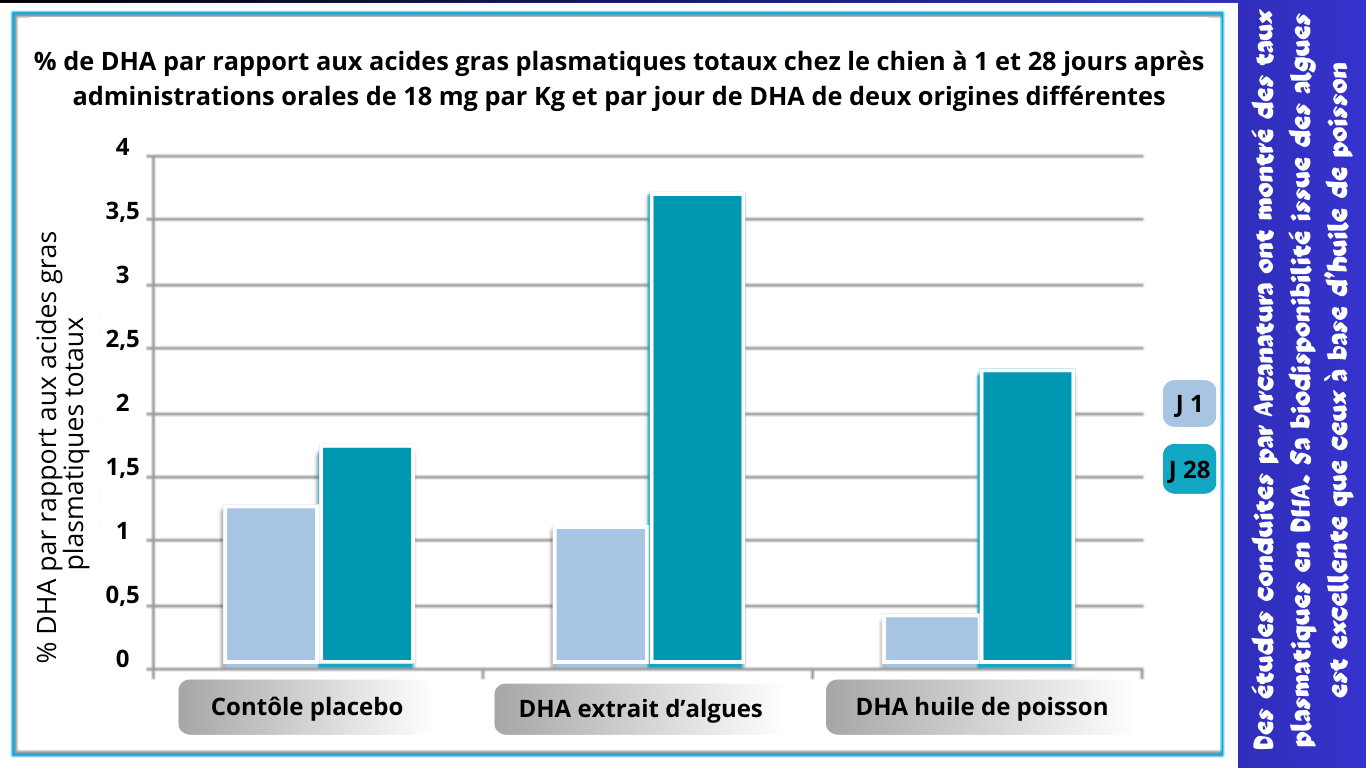

Dans la chaine alimentaire le phytoplancton est la première source d’oméga 3. Les poissons obtiennent leur oméga 3 en consommant des algues. Aujourd’hui les technologies nouvelles permettent de cultiver ces algues unicellulaires en milieu parfaitement contrôlé afin d’obtenir des concentrations importantes de DHA pur. L’utilisation de DHA provenant d’algues au lieu de poisson a des avantages écologiques majeurs: la culture d’une tonne d’algues absorbe 2.2 tonnes de CO2, réduisant notre empreinte carbone; comme il faut jusqu’à 500kg de poisson pour produire 1 litre d’huile de DHA. A l’inverse de l’huile de poisson qui peut contenir des métaux lourds et des pesticides à cause de la pollution des océans (Domingo et al 2007, Mahaffey et al 2008), l’huile obtenue à partir d’algues en culture est pure et non toxique. Le DHA et l’EPA sont très fragile et s’oxyde facilement: ils doivent être présentés sous des formes galéniques les protégeant de l’air et de la lumière et de les conserver au froid. le chien la biodisponibilité du DHA extrait d’algues est excellente. Des études conduites par Arcanatura ont montré des taux plasmatiques en DHA au moins aussi élevés que ceux rapportés dans la littérature pour des produits à base d’huile de poisson.

En conclusion, il est indispensable de promouvoir la résolution de l’inflammation pour mieux la gérer et éviter la chronicité. Les médiateurs de la résolution sont dérivés du DHA et de l’EPA qui sont deux types d’oméga-3. Il est impératif d’assurer un apport suffisant en DHA et EPA sous la forme de supplément nutritionnel, en complément des traitements des pathologies inflammatoires. Des doses de 15 mg/kg/jour de DHA sont nécessaires pour observer un effet, les algues du phytoplancton constituent une alternative intéressante aux huiles de poisson avec des avantages importants pour l’environnement.

Sources et Références

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16841861/

- Domingo, J.L., Bocia, A., Marti-Cid, R. and Llobet, J.M. 2007. Benefit and risk of fish consumption. Part II: RIBEPEIX a computer program to optimize the balance between the uptake of omega 3- fatty acids and chemical contaminants. Toxicology, 230, 227-233.

- Filburn, C.R. and Griffin, D. 2005. Canine plasma and erythrocyte response to a docosahexaenoic acid-enriched supplement: characterization and potential benefits. Veterinary Therapeutics, 6, 29-42.

- Galarraga, B., Ho, M., Youssef, H.M., McMahon, H., Hall, C., Ogston, S., Nuki, G., Belch, J.J.F. 2008. Cod liver oil (n-3 fatty acids) as a non steroidal anti-inflammatory sparing agent in rheumatoid arthritis, Rheumatology, 47, 665-669.

- Goldberg, R.J. and Katz, J. 2007. A meta-analysis of the analgesic effect of omega 3 polyunsaturated fatty acid supplementation for inflammatory joint pain. Pain, 129, 210-223.Proudman, S.M., Cleland, L.G., James,M..J 2008. Dietary omega-3 fats for treatment of inflammatory joint disease: efficacy and utility. Rheum. Dis. Clin. N. Am. 34, 469-479.

- Hansen, R.A., Harris, M.A., Pluhar, E., Motta, T., Brevard, S., Ogilvie, G.K., Fettman, M.J., Allen, K.G.D. 2008. Fish oil decreases matrix metalloproteinases in knee synovial of dogs with inflammatory joint disease. J. Nutr. Biochem. 19, 101-108

- Kasuga, K., Yang, R., Porter, T.F., Agarwal, N., Petasis, N.A., Irimia, D., Toner, M., Serhan, C.N. 2008. Rapid appearance of resolving precursors in inflammatory exudates: novel mechanisms in resolution. J. Immunol. 181, 8677-8687.

- Mahaffey, K.R., Clickner, R.P. and Jeffries, R.A. 2008. Methylmercury and omega 3- fatty acids: Co- occurrence of dietary sources with emphasis on fish and shellfish. Environmental Research, 107, 20-29.

- Saevik, B.K., Bergvall, K., Holm, B.R., Siajonmaa-Koulumies, L.E., Hedhammar, A., Larsen, S., Kristensen, F. 2004. A randomized controlled study to evaluate the steroid sparing effect of essential fatty acid supplementation in the treatment of canine atopic dermatitis. Vet. Dermatol. 15, 137-145.

- Serhan, C. N. 2008. Systems approach with inflammatory exudates uncovers novel anti-inflammatory and pro-solving mediators. Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids 79, 157-163.

- L’inflammation est un phénomène immunologique c’est la première ligne de défense